松前神楽の形式について紹介したいと思います。

松前神楽と一言でいえば簡単ですが、長い歴史の中で神楽形式が整えられつつあります。

松前神楽保存会による形式の違い

大きく分けてこの3つ存在します。

函館市をはじめとした各町で行われている「渡島風(函館風とも呼ばれています)」、松前町をはじめとした各町で行われている「松前風(福山風とも呼ばれています)」と、福島町・小樽をはじめとした各町で行われている「福島風」とあります。

今回は、渡島風・函館風のことを書いていきたいと思います。

渡島風・函館風(式)

函館式は、函館市内のほとんどの神社と森町と各所で行われているようです。函館市内のは数カ所見てきましたが渡島風でした。

神職により、どの神楽形式を学ぶというのは、その神社の場所等の事で異なるように思われます。親が「渡島風・函館風(式)」であれば、それを学んだり、2つ学んだりと事情があるようです。

助勤(じょきん)の都合上、多く異なる形式に交わることにより、自然に出来るようになったり、真似て行っているうちに身についたりと様々であると思います。

基本的に、函館市内で行われる松前神楽は「渡島風・函館風(式)」ということは、言えると思います。

周辺の町でも行われているを確認したのは、北斗市の上磯八幡宮、意富比(おおひ)神社は、渡島風を行っていました。

渡島風・函館風(式)の歴史

「渡島風・函館風」は、森町の森稲荷神社の小島仁太郎(昭和11年に75才で没)さんと、上磯八幡神社の村田義徳(昭和5年65才で没)さんは、明治十五〜二十年ころに宗家・佐々木安貫(やすつら)の指導をうけて古来の松前神楽式を伝承しています。熟知した伝承者により、神楽の短い短縮された松前神楽を再構成し、座数、舞い、楽(がく)をあらたに、手直して行われているのが「渡島風・函館風」で現在に至ります。

荒馬舞(松前遊舞)と、兵法舞、鬼形舞、八乙女舞、御稜威舞(獅子の上)、獅子の鈴上げ、四ヵ散米舞はまだ見たことがないが、ほとんど行われないと思います。特別な行事に行われる時や、めでたい時に行われる、四ヵ散米舞もたぶん行われていないだろうと思われます。神遊舞の時や、他の舞いでも松前藩の家紋の入った衣装もつけず行われます。

松前風を見てしまうと、「あれっ何で付けてやらないだろう?」と思ってしまいますが、形式が異なると言う訳なのです。

主に披露される神楽舞

市内の神社で行われる神楽舞は、下記の通り、

榊舞・鈴上げ・福田舞・利生舞(宵宮祭のみ)・二羽散米舞

千歳・三番叟・翁舞・神遊舞・山神・〆引・十二の手獅子舞(五方舞・佐々良)

鎮釜湯立式(ちんかまゆたてしき)も行われる神社もあるようです。そこでは、松前風であまり行われない「遊拍子(ゆびょうし)」を聞くことができます。

函館市内でご覧になっている方々は、市内の神社でしか見ていないと思いますので、このような形式があるのも知らないことだろうと思います。一度離れて各地を見てみると、形式が異なる場所もあって、「松前神楽」の面白さが理解できると思います。

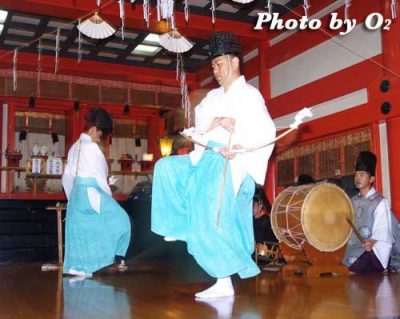

2007年 函館市大森稲荷神社例祭 神遊舞